Казимир Малевич: имя русского авангарда

«Наш двадцатый век нельзя заковать в кафтан Алексея Михайловича», – скажет широколицый мужик перед зданием Казанского вокзала. Сегодня эти слова из газеты с говорящим названием «Анархия» переизданы и звучат пощечиной беспринципному архитектору и не только ему: «Затея смешна».

Казимир Малевич (1879 - 1935), художник, придумавший супрематизм, не предвидел, что заново отстроят отель «Форсизенс» и залы завесят классической живописью, а слово «бетон» напишут черной краской по шиферу. В насмешку над ним век сделает из «богадельни» слесарню, самого шутника упрячет в запасники, но в каждом его, теперь уже шедевре, один общий смысл этих нескольких слов: возвышенный взгляд при душевной черствости и гнилости никуда не ведет.

Родившийся в год выхода романа «Анна Каренина» самоучка, «безкнижник», Казимир Малевич был вынужден доверять интуиции, и не мучал себя выбором рода живописи. В романе есть персонаж - художник, порвавший с Академией, - который утверждает: «Искусство пало». Отступник, он - предтеча Малевича. Когда все окружающее превосходит тебя и раздражает глаз – естественно желание возвыситься. Мастер русского авангарда с интересным именем Казимир Северинович не высокомерен, подобно толстовскому художнику он пытается разрушать и обличать бутафорию. Новые пейзажи требуют нового рода живописи – «это разлетится в прах, под напором нашего темперамента».

Пройдут годы, и люди сентиментальные будут оплакивать то утраченное, что было создано «по гениальной мысли Тона». В годы жизни Казимира Малевича ему и многим его современникам было тесно в классическом каноне, и с именем авангардиста связан призыв к обновлению. Во многих мемуарах можно прочесть: темпераментный молодой человек, Маяковский, сразу привлек внимание. И в опрощении Толстого есть этот чувственный эксперимент с собственным темпераментом, как с аммонием, с «аммоналкой», которой эти самые толстовские мужики будут прорывать Беломорканал, калеча себя. Казимир Малевич, будто чувствуя, что земля отделяется от неба, создаст бессмертный шедевр: «Красная конница» (1932).

В «Коннице» – иллюзия пути и кипучести в цветах лавы. Слово «шедевр» - цеховой термин из средневековья - означает «одобренный образец работ». Малевич сшибает с века «шапку Мономаха». Ему важен образ, который может быть нарисован только словом, и он создает себе философский комментарий. В живописи он хочет построить то, что называется «аккуратный европейский вокзал». Ритм и хаос – его соавторы. Он созвучен нашему времени, когда ты ищешь в поисковике о Малевиче, а затем забиваешь «поменять права». Если отступить от формулы «классики – тоже творчество», Толстой подопрет потолок, а Пушкин в двери не войдет, настолько безразмерно выдающийся. Никто тогда не думал, что авторитеты будут сохранять особняки, церкви.

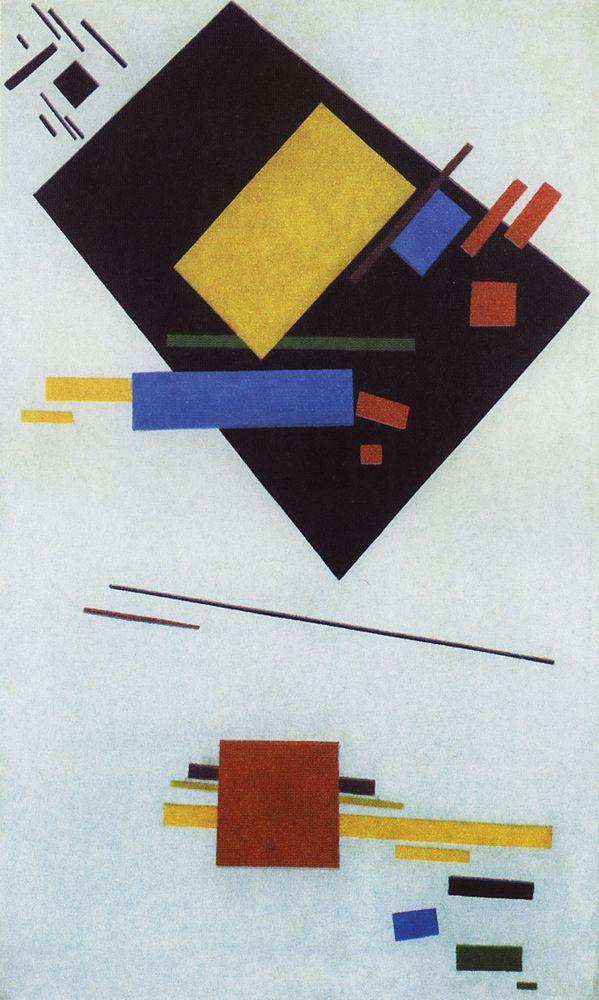

Радовались скорости, новым строительным материалам, и в супрематизме Малевич предсказывает развитие до такой степени, когда невозможно знать и приходится доверять чувству. За век до нобелевского лауреата Каннемана Малевич утверждает победу иррациональности. Рассматривая произведения на 15 лет младше «Конницы», может сложиться впечатление, что свои неясные картины художник создает поспешно. Сегодня существование Малевича понравилось бы IKEA. Он увидел в самом человеке образ бутафории. Знаменита его реакция после выставки в 1915 году, где он впервые представил «Черный квадрат», тогда еще «четырехугольник», цитируемая Юрием Анненским: «Критика ужасна и публика». Представим объемное мышление декоратора-бутафора и увидим в публике Бутафорию, условную Бутафорию Никитичну, и как она неприятна ему. Не критика – лицо публики.

Казимир Малевич прошел с этими людьми весь цикл земной жизни. И только в 1988 году его полотна извлекут и тогда выяснится, что по яркости картин другого такого художника не найти. И если вглядеться в современного обывателя, то он - не советский человек. Он именно бутафорный человек, и в своем бутафорном качестве какой-нибудь низменный лавочник оказывается равен высокообразованному художнику академии. Малевич не скрывает, что подвешивает в красный угол зеркало. Супрематическое зеркало. В этом плане наше время ближе раннему Малевичу, когда конфликт переходил в поиск.

Старое художник отвергал как фальшь и новоутверждал чувственность в первобытном наитии. И, вероятно, желание датировать картины ранее, чем они были созданы, говорит о том, что для Малевича поставить дату - значило засвидетельствовать, когда возник импульс. Он идеализирует возврат к чувственному дикому зрению. Мольберт Казимиру Малевичу словно заменяет кульман, в его руках спрятано ремесло чертежника (очень популярная в Советском Союзе профессия). В искусстве он призывает избегать ремесленных оценок, «оплеванное - приемлется».

Человек поднимал голову к зеркалу и не видел себя. Внутренняя неопределенность при внешней разлинованости жизни (причем, можно говорить и о линиях, и о лености) прекрасно передана в настроениях толстовского романа. Казимир Малевич рождается из того времени слепого следования, когда легче говеть просто потому, что так надо, чем доказывать что-то свое. Но созревает и оформляется он уже в другое время, когда вовсю идет свободный поиск формы. И выбирать, и заполнять ее убежденному горячему проповеднику, а не книжнику со старым пыльным фолиантом. Казимир Малевич в живописи становится таким: убежденным и горячим. Это намного позже, в сталинские времена, место души займут рефлексы. «Вначале было возбуждение» – импульс.

Что можно сказать о «Красной коннице», если попытаться вырвать ее из ряда политизированных произведений реализма? Нервное волокно покрыто, как провод, резиной, миелиновой оболочкой. Внутри микро-насечки, и от насечки к насечке передается ток. Получается, если оболочка не повреждена, ток проходит по нервному волокну. Малевич – это призыв освободиться от штампов, грубых иллюзий. Малевич – это о том, что прямыми словами не пишут, но то, что ты понял сам. Для него искусство рождается на стыках как импульс в межклеточном соединении, не покрытом оболочкой или пудрой с плесенью. Он заявляет с уверенностью академика: моя задача возбудить, встряхнуть человеческие ощущения.

Вы когда-нибудь видели забор и «у ворот машин не ставить»? Черные прутья, между ними серые конусы, как крыша бани. Интересно подумать, что будет, если их расцветить? Его определение академии: «заплесневелый погреб», а нужен разряд тока. Заменим плесень пудрой - будет тот же смысл. Нужно отойти от «напудренных изображений». Передан импульс - и этого достаточно. В супрематизме границы содержания размыты, «молоко без бутылки», и тогда частью картины может стать трогательное взаимодействие людей на пространстве вокзала. Этим прекрасны супрематические трамваи. Этим открывается «большой и оптимистический путь человека». Дальнейшее, если не сказать молчание, ощущение недостроенного целого, и начинается уже иная жизнь проекций и тайны Казимира Малевича.

В письме харизматичному другу, «учителю», Михаилу Гершензону Казимир Малевич сравнивает город с катакомбами. Начинается нигилистический повтор отрицаний. Он пишет: «исчезло небо, реки», можно сказать, чтобы усилить, город без солнца, в черно-белых тонах. В сегодняшней Москве мы не услышим запахов пушкинской эпохи. О том, что поэты иногда называют угадыванием, Казимир Малевич говорит: «чуял, как зверь нюхом». И в этих, по его же выражению, «новых пейзажах» художник развешивает «свои цветные платья». У города уже другой темп, другой ритм, нет времени стоять у напудренного полотна, не представима Бутафория Никитична, любующаяся восьмьюдесятью фигурами Веронезе или техникой того, как Тициан вырисовывает монету. «Вихрь города, размотавший одежды цветные» – это малевичевская поэзия, философский комментарий живописи.

В «Красной коннице», после коротких прерывистых промельков неба между фигурами всадников, предсказывается в открывшемся перед ними пространстве остановившийся пульс. Малевич, говоря заумно, формирует запрос на отсутствие интерпретации, а воспроизводство предмета - уже интерпретация. Он утверждает то, что натуральный дикарь случайно уловил: «реальность, данную в ощущениях». Ему скучно считать, что человека может заставить быстрее работать только пряник или кнут. Он доказывает, что человека может заставить быстрее работать, например, цвет, и притупить боль или усилить ее. «Нас нельзя заковать» – это девиз всего творчества. Он сравнивает прошлое с дуплом, с кафтаном, говорит, что необходимо выломать раму. А на закате жизни в каждом парке стоит Сталин, и тихо страна угасает.

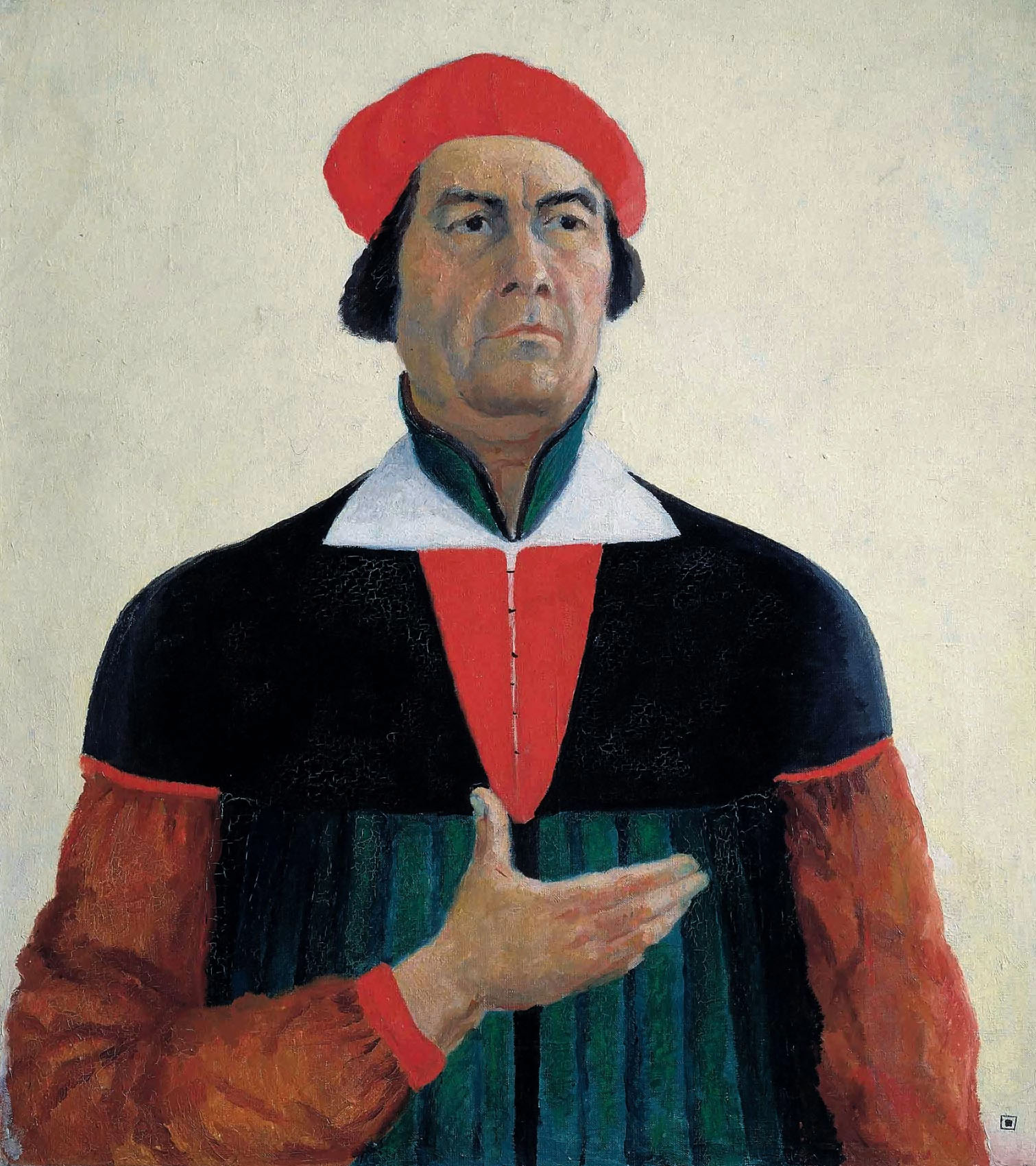

Человек-фейерверк. Каким он был? На черно-белом снимке - серьезен, везде величественен и осанист, как на известном «Автопортрете» 1933 года. Можно подумать, что подражает какому-нибудь Медичи.

Искусствоведение на годы поставит Малевича в один ряд с художниками позднего Возрождения Босхом, Брейгелем, Грюневальдом, тем, что вычеркнет из «реальности», которая тогда была реализмом. И печальной судьбой обернется знакомство с ним, и не каждый вывернется. Современники, например, коллекционер Николай Харджиев, вспоминают о нем, как о человеке с юмором. Он и картины пишет так, будто оправдывает свою фамилию. Он, вообще, представляется, большой жизнелюб. Конструктивист Владимир Татлин, говорят, заглядывая в его гроб, сказал: «Притворяется». И могила не сохранилась, над которой вместо памятника - супрематический квадрат.

В книге «Темный гений» Юрий Елагин (автор знаменитых мемуаров «Укрощение искусств» и музыкант вахтанговского театра довоенных лет), говорит о Мейерхольде словами учителя многих Hollywood stars Михаила Чехова: «Я знал трех Мейерхольдов «…». Первый – художник, показывал динамику жизни. Второй – революционер, этот уничтожал, разрушал. Третий Мейерхольд – человек». Это триптих и о герое нашего рассказа. И есть в этом что-то такое, что о Малевиче пишут дилетанты, черпая из того же источника, – из «глубины интуитивного разума». Предпринимается много попыток объяснить: что это, «Черный квадрат»? Скучно писать о Казимире Малевиче, не сказав своих двух слов об этой картине. Вспоминая образы Льва Толстого: тьма, где осина на краю ямы. Михаил Гершензон говорил - «бремя», сам Малевич - «тяжелое впечатление». Пустота – эмблема времени.!

Автор: Даниил Каплан